鹸化反応の速さ(3)-マニアックス- [石けんまわりの化学(5)] [├ 用語・材料・化学っぽいこと]

■鹸化反応の速さ(3)-マニアックス- [石けんまわりの化学(5)]

※石けん作りの間に起こる現象について少しまじめに考えてみるシリーズ※

感想などお気軽にお聞かせくださいませ。

鹸化反応の速さ(1),(2)として、トレースまでの間に起こっていることと速さについて書いてきました。

今回は(1)(2)で書き残したことのメモと、型入れ後の話です。

◆反応の進み方

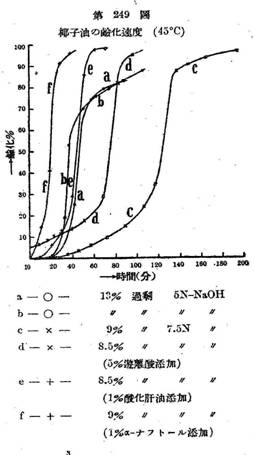

冷製法で、反応率を時間を追って調べた実験データを紹介します[図1、図2]。

それぞれ、ヤシ油と鱈肝油を過剰のNaOHで反応させ、油脂の反応率を調べたものです。

この図から、反応は3つのステージに分けられることがわかります。

グラフの代表的な形を模式的に下図に示します。

【図3】

ステージ1) 誘導期/ 反応開始時~反応率30%位まで。

グラフの傾きがゆるく、これはゆっくりと反応が進んでいることを示しています。

この期間は撹拌開始からトレースが出て型入れ完了する頃までをあらわしています。油水の界面で鹸化反応が起こり、生成した石けんによる乳化で種が均一になるまでの状態で、反応の速さは界面の面積が増える速さ(撹拌)、温度、油脂の種類(反応しやすさ、乳化力)などによって制限されています。

ステージ2) 反応率 30%~90%くらいの間

反応率30%付近でグラフが急に立ち上がり(反応速度があがり)、ほぼ同じ傾き、つまり一定の速度で反応が進みます。

同じ油脂、温度条件であれば苛性ソーダの濃度にかかわらずほぼ同じ傾きになるようです。熱運動による分子の衝突が支配的であることがうかがえます。

ステージ3) 反応率90%~

反応率が90%に達した頃から再び反応速度は低下します。

反応すべき物質が少なくなって出会いの機会が減るためです。

グラフの線の右端は時間をかければ限りなく反応率100%に近づいていきますが、現実には100%に到達させるのは困難です。(石けんに限らず反応を伴うプロセスとは一般的にそういうものです。)

反応すべき物質の減少による衝突機会の減少に加え、反応量が少なくなれば発熱が減って生地の温度が低下し、分子の熱運動も小さくなるため更に反応が進みにくくなります。

我々のコールドプロセス石けんでは油脂側が過剰なので、アルカリ側の反応率で98~99%も反応できれば大成功というところでしょう。

保温が不十分であれば反応率が落ち始める点はもっと早くなり、最終的な反応率はそれなりに低くなります。

◆型出し/カット後、残存したアルカリのこと

前にも書きましたが、冷えて固形化した石けんの中ではほとんど鹸化反応は進まず、未反応の苛性ソーダは乾燥中に空気中の二酸化炭素と反応して速やかに炭酸ナトリウム(炭酸ソーダ、ソーダ灰)になります。これは鹸化に比べて非常に簡単に進む反応です。通常 未反応の苛性ソーダは石けんの中にわずかな量が均一に分散しているため、ゆっくり乾燥する過程で変化した炭酸ナトリウムが結晶化して目に見えてくるようなことはありませんが、型入れした上面にあたる部分は保温が行き届きにくいため未反応が多く残りやすく、また急速に乾燥しやすいため、水分と一緒に表面に移動した成分の結晶が析出することがあるかもしれません。

炭酸ナトリウムは水分の存在下で二酸化炭素を吸収して一部が炭酸水素ナトリウム(重曹)になり更にpHが下がりますが、この反応は苛性ソーダが炭酸ナトリウムに変わる反応に比べて非常にゆっくりなので、長期間置けば一部が重曹になることもある、程度にとらえておいたほうが良いと思います。

きつい石けんも期間をおけばpHが下がってマイルドになるのはこのような理由によるところが大きいと考えられます。

鹸化反応の中味の話はとりあえずココまで。

参考書籍---------------

中江大部, 石鹸製造化学 増訂4版, 内田老鶴圃, 1950

※図1,2は上記書籍中で Smith, J. Soc. Chem. Ind.,1932., 51, 337T から引用されたもの

-------------------------

■□くまぐまBBS□■にも遊びに来てね。

※石けん作りの間に起こる現象について少しまじめに考えてみるシリーズ※

感想などお気軽にお聞かせくださいませ。

鹸化反応の速さ(1),(2)として、トレースまでの間に起こっていることと速さについて書いてきました。

今回は(1)(2)で書き残したことのメモと、型入れ後の話です。

◆反応の進み方

冷製法で、反応率を時間を追って調べた実験データを紹介します[図1、図2]。

それぞれ、ヤシ油と鱈肝油を過剰のNaOHで反応させ、油脂の反応率を調べたものです。

【図1】 ※図1,2とも参考書籍(1)より |

【図2】 |

この図から、反応は3つのステージに分けられることがわかります。

グラフの代表的な形を模式的に下図に示します。

【図3】

ステージ1) 誘導期/ 反応開始時~反応率30%位まで。

グラフの傾きがゆるく、これはゆっくりと反応が進んでいることを示しています。

この期間は撹拌開始からトレースが出て型入れ完了する頃までをあらわしています。油水の界面で鹸化反応が起こり、生成した石けんによる乳化で種が均一になるまでの状態で、反応の速さは界面の面積が増える速さ(撹拌)、温度、油脂の種類(反応しやすさ、乳化力)などによって制限されています。

ステージ2) 反応率 30%~90%くらいの間

反応率30%付近でグラフが急に立ち上がり(反応速度があがり)、ほぼ同じ傾き、つまり一定の速度で反応が進みます。

同じ油脂、温度条件であれば苛性ソーダの濃度にかかわらずほぼ同じ傾きになるようです。熱運動による分子の衝突が支配的であることがうかがえます。

ステージ3) 反応率90%~

反応率が90%に達した頃から再び反応速度は低下します。

反応すべき物質が少なくなって出会いの機会が減るためです。

グラフの線の右端は時間をかければ限りなく反応率100%に近づいていきますが、現実には100%に到達させるのは困難です。(石けんに限らず反応を伴うプロセスとは一般的にそういうものです。)

反応すべき物質の減少による衝突機会の減少に加え、反応量が少なくなれば発熱が減って生地の温度が低下し、分子の熱運動も小さくなるため更に反応が進みにくくなります。

我々のコールドプロセス石けんでは油脂側が過剰なので、アルカリ側の反応率で98~99%も反応できれば大成功というところでしょう。

保温が不十分であれば反応率が落ち始める点はもっと早くなり、最終的な反応率はそれなりに低くなります。

◆型出し/カット後、残存したアルカリのこと

前にも書きましたが、冷えて固形化した石けんの中ではほとんど鹸化反応は進まず、未反応の苛性ソーダは乾燥中に空気中の二酸化炭素と反応して速やかに炭酸ナトリウム(炭酸ソーダ、ソーダ灰)になります。これは鹸化に比べて非常に簡単に進む反応です。通常 未反応の苛性ソーダは石けんの中にわずかな量が均一に分散しているため、ゆっくり乾燥する過程で変化した炭酸ナトリウムが結晶化して目に見えてくるようなことはありませんが、型入れした上面にあたる部分は保温が行き届きにくいため未反応が多く残りやすく、また急速に乾燥しやすいため、水分と一緒に表面に移動した成分の結晶が析出することがあるかもしれません。

炭酸ナトリウムは水分の存在下で二酸化炭素を吸収して一部が炭酸水素ナトリウム(重曹)になり更にpHが下がりますが、この反応は苛性ソーダが炭酸ナトリウムに変わる反応に比べて非常にゆっくりなので、長期間置けば一部が重曹になることもある、程度にとらえておいたほうが良いと思います。

きつい石けんも期間をおけばpHが下がってマイルドになるのはこのような理由によるところが大きいと考えられます。

鹸化反応の中味の話はとりあえずココまで。

参考書籍---------------

中江大部, 石鹸製造化学 増訂4版, 内田老鶴圃, 1950

※図1,2は上記書籍中で Smith, J. Soc. Chem. Ind.,1932., 51, 337T から引用されたもの

-------------------------

■□くまぐまBBS□■にも遊びに来てね。

Facebook コメント

手作り石けん講座案内 |

FBページ HandmadeSoapくまま FBページ HandmadeSoapくまま |

クリック応援ありがとうございます |

こんにちは

とっても興味深いグラフですね

いつもの作業が確認できて、おもしろいです。

図1のfは、ウルトラ抽出したオイルにアルコールが残ってて激早トレース。

1のdと2のHは、ミリスチン酸やステアリン酸を加えて、速攻トレース。

1のeは古いオイルを使ったら、トレースが速かった。

2のBがほぼ反応をできてて、2のJとKが20%程度しか反応していないのは、水分不足だった。

と理解してよろしいでしょうか?

続きも楽しみにしてます♪

by ecru1 (2008-09-22 10:02)

■ecru1さん、こんにちは。

よくみるとなかなか面白い図ですよね。

解釈は、その通りでよいと思います。

2のJとKは他に比べてちょっと反応していなさ過ぎの感がありますね。はじめは他のと同じように立ち上がっているのにすぐに減速しているのが気になるところです。

水分不足ということと、高濃度のNaOHにより塩析が起こって乳化が妨げられていることが考えられると思います。この濃度で過剰量を大きく変えたデータがあれば水分量の影響がはっきりしたんですが・・・。

さすがに75年も前のデータに文句いえないです。

※15Nというと70gのNaOHを100gの水に溶かしたくらいで、我々が「水分の半量に苛性ソーダを溶かして」というときの濃度に近いです。

by ゆりくま (2008-09-23 22:18)

くわしく教えてくださって、ありがとうございます。

塩析も考えられるのですね。

文句いえないどころか、データを残してくれた研究者に

ありがとう!と言いたいです。

by ecru1 (2008-09-24 00:14)

こんばんわです。

難しい図が書いてある~。

アホウな私は、図の下に書いてある、意味がわかりまへん。

でも、今まで保温箱の中で見えなかった、型の中が

思った以上に激しく反応してるっぽい図。

ん~…すごい~。

最初に腕が折れるくらいグルグルして、

それでもたったの30%程度だけなのに、

残り半分以上自分で成長するなんて、

す…すごい~。 愛着わいてしまう。

本を読んでわかったつもりでいたような気持ちでしたが、

やっぱりこんな図を見ると感動してしまいます。

ゆりくまさん、ありがとうございます。

by むんむん (2008-09-24 01:49)

▼ecru1さん、むんむんさんこんにちは。

■ecru1さん

塩析作用の可能性が高いと思います。

鱈肝油というのの限界濃度がどの程度なのかは分からないのですが、油脂にってソーダ濃度を変える、特に塩析されやすい油脂の場合ははじめ薄いものからだんだん濃いものへ数段階に分けて加えるというのは工業的な鹸化法では常識のようです。

石鹸製造、特に冷製法はある意味完成した技術で新しく基礎研究がされていることはほとんど無く、20世紀前半の研究が今でもバイブルなのだそうですよ。

■むんむんさん

専門書の引用なのでテクニカルタームが出てきたりしますから・・・敢えて説明は入れませんでした。

図のパッと見たイメージだけを感じていただければよいかと思います。

ちなみに 5Nとか10Nというのは苛性ソーダ水溶液の濃度(規定濃度)というものです。濃度や過剰率を変えた時の反応速度の変化をみているということです。

私たちが普段作っているのはだいたい10Nくらいの水溶液になります。

by ゆりくま (2008-09-24 18:27)

本文と直接関係ないことで恐縮です。

加齢臭対策として焼きミョウバンを苛性ソーダ水溶液に粉末のまま投入しました。

化学反応のことは全く無視して行動した結果、猛烈な反応(反応熱+反応ガスが出てきました)が起きましたが、通常通り石鹸を作りました。

再度ミョウバン石鹸作りを継続する上で、以下の質問をさせて戴きます。

宜しく御願い致します。

* 223gの蒸留水に102.4gの苛性ソーダを溶解、溶解水温度55度で15.4gの焼きミョウバン投入。

反応時にジュワジュワとあぶくが出る。水温も約20度上昇

① 出てきたガスは水素と思われるのですが、引火爆発問題の有無は?

同様、苛性ソーダ水に焼きミョウバンを入れたので、多少の反応で済 んだように考えますが、苛性ソーダ粉末と焼きミョウバン粉末を其のま ま混合すると怖い問題が発生するのでしょうか?

② モル計算など出来ないので困っているのが、元の苛性ソーダ水溶液の PHが低下しているので、何グラムの苛性ソーダを追加すれば元の水 溶液PHになるのでしょうか?

③ この石鹸は通常の手作り石鹸として使用することは問題ないと考えて いますが?

文系である為質問①②は非常に難解で、ネット等での調査レベルを超えています。

お手数ですがご教授願います。

by 上海Uです。 (2009-10-27 16:18)

■上海Uさん

かなりボリュームのあるご質問ですね。

コメント欄に書ききるのは難しいので、記事にして回答したいと思います。

少しお時間ください。

by ゆりくま (2009-10-28 00:11)

■上海Uさん

下記の記事をご参照ください。

http://kumaguma-soap.blog.so-net.ne.jp/2009-10-30

ご不明な点があればそちらのコメント欄にお願いします。

by ゆりくま (2009-10-30 01:09)