入浴剤の隠し味 [▼アロマ・ハーブ・スキンケア]

ハーブで色付けした手作りバスソルト♪

の後ろに控える赤いパンダのうま味調味料・・・

あなたの手作りのバスソルトやバスボム、バスオイル、

隠し味にうま味調味料を配合することでグレードアップさせてみませんか! というご提案です。

ことの発端は1年くらい前の横浜ソーパー会。

入浴剤の話題が盛り上がる中で成分表を検索していたところ、多くの市販品にグルタミン酸Naが配合されていることに気がついてしまいました。

調べてみるとちゃんと意味があって、グルタミン酸Naの役割は、水道水中の塩素を捕まえてピリピリ感をなくすことだったのです。

実際、ほんの一振りお風呂に入れるだけで、お湯がやわらかくなるのを感じられると思います。

写真のバスソルトは約100グラム、お風呂2〜3回分くらいにささっと2振りくらい忍ばせています。

見た目には何も影響ありません。舐めると、塩味の向こうに旨味を感じます(笑)

うま味調味料の中にはイノシン酸などが配合されているものもありますが、写真の赤いパンダのやつはグルタミン酸Naだけなので、シンプルにおすすめです。

騙されたと思って一度お試しください。

関連記事:手作り石けんが茶色くなる糖の話(その4)

入浴剤として蘇ったのは、この記事の実験のために購入してそれっきりになっていた味の素

https://kumaguma-soap.blog.ss-blog.jp/2018-10-13

FBページ HandmadeSoapくまま FBページ HandmadeSoapくまま |

クリック応援ありがとうございます |

@kumama_yurikuma |

シャワーメルツでお風呂に香りを [▼アロマ・ハーブ・スキンケア]

「シャワーメルツ」なるものが流れてきたので、作ってみました。

かわいい水色をつけたのですが、それを水色の皿にのせてイマイチ色の決まらないLEDシーリングライトに晒すという愚を犯したためにおかしな色の写真が撮れてしまって修正不能です。。。

元ネタはこちら

Cold and Flu Sinus Relief Shower Steamers Without Citric Acid

https://www.yourbeautyblog.com/2019/01/cold-flu-sinus-relief-shower-steamer.html

お風呂に溶かす、いわゆるバスボム。バスメルツとかバスフィズとか、保湿のオイルや界面活性剤を入れるか入れないかなどでレシピや呼び方はいろいろあるようです。

精油のキャリアとしてはバスソルトもありますね。

筆者のCaliさんは、アレルギーや風邪などで喉にアロマのスースーが欲しい時、お風呂ではバスソルトもいいけどいつも湯船に入りたいわけじゃなくて、シャワーの方がいい時にはシャワーボムやシャワーメルツがいいよ、と提案してくれているわけです。

風邪気味の時にシャワーで済ませるというのは日本のお風呂事情でべったり育った私とは少し感覚が違うところではありますが、バスボムじゃちょっとしか精油を入れられないという部分には少し同意。

Caliさんはスチームと一緒にいっぱいスースーしたいということと思います。私は肌に触れさせたいとあまり思っていなくて、いい香りが長持ちしていて欲しいんですよね。

湯船に入れないから泡立たせる必要がないので、材料は重曹、葛粉、精油、水のみです。

GMO(遺伝子組み換え)が嫌だからコーンスターチは使わないとのことなので、葛粉の代わりにコーンスターチでいいと思います。私は本物の葛粉をこんなことに使うのはもったいないので、甘藷でんぷんのなんちゃって葛粉を使いました。

そのままレシピ転載すると、

ーー材料

重曹 1と3/4 カップ

葛粉 1/2カップ

精油 大さじ1

水 大さじ4

お好みで石けん用の色材

モールド

ーー作り方

・重曹、葛粉、精油、色材をよく混ぜる

・水を一度に加えてよく混ぜ合わせる。

・しっとりしてぎゅっと握ったらまとまるようになったら型にぎゅうぎゅうに詰める

・24時間以上乾かしてから型を外す(割れやすいのでしっかり乾かしてから)

です。

喉に良い精油ブレンドも紹介されているので、気になる方はリンク先を見てくださいね。

私は概ね上の半分くらいの分量(精油は1/4くらい)でお試しして、水羊羹の小さい型に5個分できました。リンク先の写真の感じだと、この半分くらいの大きさで使うのかなと思います。

使い方は、浴室の洗い場の片隅に置いて、シャワーのお湯がかかって溶けるに任せる、という感じです。

私は初めに少しお湯をかけて、あとは体を洗っている時のお湯がかかって溶けるにまかせてみました。ずっとシャワーを流しっぱなしというわけではないのでちょっと溶け残りましたが、浴槽に浸かっている時も浴室にいい香りが漂っていて、心地よいです。

香るだけでなく、Caliさんのように喉にスースー気持ちいいところまで感じたければ、オリジナルレシピの半分くらいは精油を入れるか、量を多めに持ち込む必要がありそうです。

精油を入れているので、手で混ぜる時は手袋してくださいね!

使わない分は、一個ずつラップして保管します。

粉を固める作業、久しぶりにやって楽しかった。

香らせるだけならわざわざ固めなくても「盛り重曹」に精油でいいんじゃない?とか、ツッコミどころはいろいろある気もしますが、そこはバスボムだって、固めないで重曹とクエン酸混ぜたものをザーッと入れたらいいじゃんってのと同じで、クラフト的なことをやってみたい時もあるのです。

クエン酸入れないから

いい息抜きになりました。

FBページ HandmadeSoapくまま FBページ HandmadeSoapくまま |

クリック応援ありがとうございます |

ベルガモットの香り [▼アロマ・ハーブ・スキンケア]

明らかにクリスマス前に撮った写真で恐縮です。

その頃、調香教室の精油講座というのに体験参加してきました。

植物のエッセンシャルオイルは多くの成分から構成されているのはご存知の通りですが、この講座は逆に単体の成分の香りを体験し、組成を推測して精油を調香してみようというもの。

この日のテーマはみんな大好きな柑橘類の精油です。

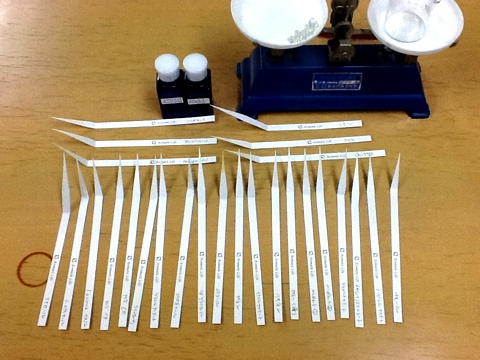

定番の柑橘精油と、香りを特徴付ける単体の成分をそれぞれムエットで嗅いで体験します。

多くの柑橘精油の主成分は、構成比率が違うだけで多くの成分は共通なんですよね。(その植物の香りを特徴付ける微量成分もありますが)

実際の調香はグレープフルーツとベルガモット。

過去にアロマで勉強したことはすっかり忘れていて、敢えて予習もせず、まっさらな素人同然で取り組めてしまう私(恥)

結果、グレープフルーツは惨敗でしたが、ベルガモットはかなりいい線いっててお褒めの言葉をいただきました!

組み立てですから当然フロクマリン類は含まれていないので、安心してベルガモットもどきのクラフトに使えそうです。

(惨敗のグレープフルーツもどきも、それらしくないだけでそれなりにいい香りなんですよ)

調香には上皿天秤を使います。

大量のムエットはこの日試した精油と単体成分、こんなにたくさん!

実は本格的な調香にも興味があって今回の講座を覗いてみたのでした。

本物の調香講座では当然のことながら単体成分を嗅ぎ分けるトレーニングがあって、それが死ぬほど辛かったという生徒さんも少なくないとのこと。今回の限られた成分だけでクラクラだった私、自信がなくて即決できず、いったん退却です。

でも、いわゆるアロマを勉強して、私自身は 効果効能的なことよりもよい香りかどうかを重視してブレンドしたい、最強の香りを作り出してみたいという思いを強くしたことは確かなのです。

どうしようかな。。。 まだまだ考え中。

★ブレンダー調査、継続中です。

ご協力よろしくお願いします。

FBページ HandmadeSoapくまま でも石鹸近況など書いてます。

FBページ HandmadeSoapくまま でも石鹸近況など書いてます。 いつも応援ありがとうございます

いつも応援ありがとうございます手作り石けん講座案内 |

FBページ HandmadeSoapくまま FBページ HandmadeSoapくまま |

クリック応援ありがとうございます |