手作り石けんが茶色くなる糖のはなし (その2 解説編) [├ 用語・材料・化学っぽいこと]

手作り石けんに入れると茶色くなるオプション材料のうち糖分に着目して、色が着く糖と着かない糖の違いと見分け方をご説明します。

ゆりくま説ですが、間違い無いと思います。

今回は 「その2 解説編」

いろんな糖で検証実験をした「その1 実験編」はこちらをどうぞ

乳糖と果糖の写真を追加しているのでできれば再確認ください

https://kumaguma-soap.blog.so-net.ne.jp/2018-08-30

「手作り石けんが茶色になる糖の話」の全記事はこちら

その1 実験編 https://kumaguma-soap.blog.so-net.ne.jp/2018-08-30

(本記事)その2 解説編 https://kumaguma-soap.blog.so-net.ne.jp/2018-09-09

その3 おまけ はちみつ編 https://kumaguma-soap.blog.so-net.ne.jp/2018-10-01

その4 おまけ 牛乳編 https://kumaguma-soap.blog.so-net.ne.jp/2018-10-13

上の写真はゴートミルクと塩麹を入れた石けん。

ブログの過去記事から発掘しました。牛乳入りを探したのですが見つからず。確かにあまり作った記憶がないです。

ーーー ーーー ーーー

実験記事の最後にこう書きました

・ブドウ糖、果糖。乳糖を含むものは着色し、

・ショ糖が主成分のものとトレハロース、エリスリトールは着色しない

・オリゴのおかげ、イヌリンは混合物なので要考察

混合物については以下のように考えています

▼オリゴのおかげについて、

オリゴのおかげという商品の主成分は乳果オリゴ糖ですが、他に乳糖とショ糖を含むとのことです。

このうち、乳糖は着色すること、ショ糖は着色しないことが分かっています

オリゴのおかげの着色成分の一つは乳糖といえます。

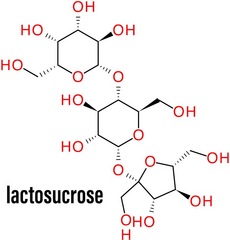

乳化オリゴ糖は純品の入手が難しそうなので実験確認できていませんが、着色成分ではないと推定します。理由は下記の解説の通りです。

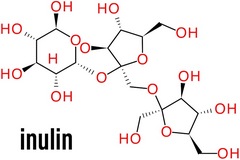

▼アガベイヌリンについて

この商品はイヌリン(食物繊維)が主成分ですが、精製度が低い可能性があります。

製品パッケージによると、製品30g中、炭水化物28.4g(内、糖質2.1g、食物繊維26.3g)となっているので、2.1gのイヌリンではない糖質、また書かれていない1.6gの他の何かが含まれています。

写真ではわからない程度の着色で、着色成分はこのようななんらかの不純物によるものと考えています。

■□■ 茶色くなる糖の特徴 ■□■

では、いよいよ ゆりくま説の解説編です。

例によって、先に結論を書いておきます

★苛性ソーダに触れて茶色になるのは「還元糖」

★苛性ソーダに触れても茶色くならないのは「非還元糖」

「還元糖」とは糖の環状構造が開環して鎖状構造になった時にアルデヒド基やケトン基をもつもの(非還元糖はそうならないもの)、とかウィキペディアなどに書いてあるので詳しく知りたい方は調べてください。

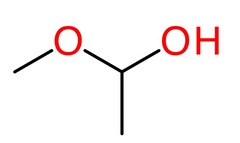

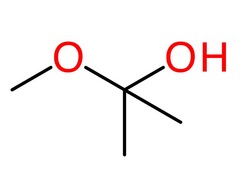

ざっくりいうと、環状構造にこういう場所があるものです

or

or

環状構造の中のエーテル結合している酸素(ーOー)の、図では右隣の炭素に水酸基(ーOH)がついているもの

(この後の説明のために、この水酸基を「A水酸基」と呼ぶことにします)

還元糖は塩基性水溶液中でこの部分で開環してアルデヒド基またはケトン基を形成します。(ここまでは一般的な話)

そして、比較的反応性の高いアルデヒド基やケトン基は、その塩基性水溶液が(手作り石けんで使う苛性ソーダまたは苛性カリ水溶液のように濃厚な)強塩基水溶液中では複雑に重合して茶色に着色してしまうのです(ここがゆりくま説)

正確には「複雑に重合して」の部分だけがゆりくま説で、アルデヒド同士が塩基触媒で縮合するような反応はよく知られていてます。ただ、濃く着色するためには何度もくっついたり切り離されたりを繰り返して相当の大きさの重合体になっているだろうと考えるということです。

では実際に糖の分子構造を見てみます

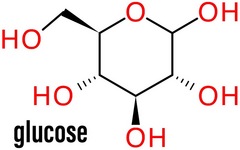

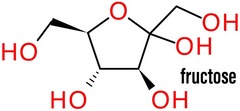

▼実験で茶色になった糖(還元糖)

| ブドウ糖 (グルコース) |  |

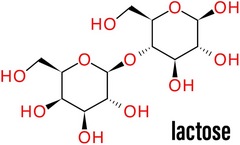

| 果糖 (フルクトース) |  | 乳糖 (ラクトース) グルコース ×2 |  |

▼茶色くならなかった糖(非還元糖)

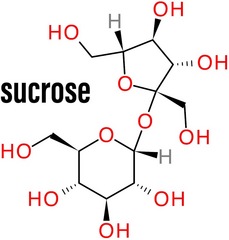

| ショ糖 (スクロース) グルコース+フルクトース |  |

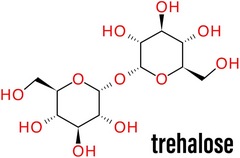

| トレハロース グルコース×2 |  |

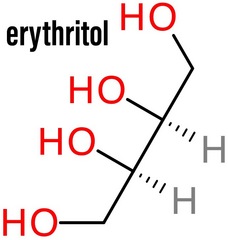

| エリスリトール (糖アルコール) |  |

| イヌリン |  |

| 乳果オリゴ糖 (ラクトスクロース) ラクトース+フルクトース |  |

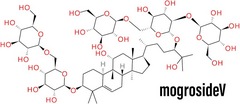

| おまけ モグロシドV 羅漢果の甘味成分 |  |

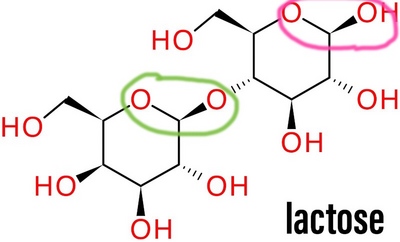

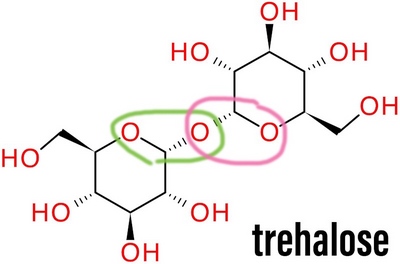

ここで、ラクトースとトレハロースを比較してみると、違いがわかると思います。

両方ともグルコースが2つ結合した二糖類ですが、結合している場所が違います。

改めて並べてみます

| 乳糖(還元糖) | トレハロース(非還元糖) |

|  |

図のうち、左下に位置するグルコースは同じ向きです。

この左のグルコースと右上に位置するグルコースとの結合部分(ーOー)に着目してください。

トレハロースは、グルコースが還元糖であるという説明に出てきた水酸基(A水酸基)同士が結合しています。結合部分の炭素のとなりに環状構造中のエーテル結合の酸素が存在していますよね。

一方 乳糖では、左のグルコースのA水酸基と右のグルコースの別の水酸基が結合していて、右のグルコースのA水酸基は図の右上に残っています。

つまり、同じ「グルコース×2個の二糖類」であっても、グルコース中のアルデヒド基になり得る構造を失ったトレハロースは還元性を持たない非還元糖、片方のグルコースにその構造を残している乳糖は還元糖です。

そして還元糖の乳糖は苛性ソーダ水溶液で着色してしまうのに対し、トレハロースは非還元糖であるため、着色しないのです。

この視点で、着色した糖、しなかった糖(ゆりくまが着色しないと推定した乳果オリゴ糖やイヌリンも)を見てみてください。

エリスリトールはそもそも糖アルコールで糖ではないので、グリセリンと同様に着色しません。

おまけで記載したモグロシド(モグロサイド)はラカント(エリスリトール+羅漢果抽出物)の羅漢果抽出物側の代表成分ですが、これも同じように開環する構造を持っていないことがわかります。

オリゴ糖や食物繊維には実はたくさん種類があるので注意が必要です。

今回紹介した乳化オリゴ糖は非還元糖ですが、還元糖(例えばガラクトオリゴ糖)もあります。

イヌリンは非還元糖でしたが、ひょっとしたら還元糖に属するものもあるかも(調べ切れていません)。

いずれにせよ、あるオプションの中に含まれる糖分が何かがわかれば、その構造を確認することで、着色しやすいかどうかが予測できるようになります。

もう少し書きたいこともありますが、長くなるので一旦ここで区切ります。

最後、その3はオマケです。

FBページ HandmadeSoapくまま FBページ HandmadeSoapくまま |

クリック応援ありがとうございます |

手作り石けんが茶色くなる糖のはなし(その1 実験編) [├ 用語・材料・化学っぽいこと]

写真はハチミツを入れた透明石けん。濃い茶色とうすい茶色。

濃い方はちょっとカラメルっぽい匂いがします。

ハチミツを手作り石けんに使うと茶色に色づくことは、そこそこ経験のあるソーパーさんなら常識かと思います。

皆さんのノートの中で、蜂蜜だけでなく果汁なども、糖分が含まれて甘いものは茶系に着色するオプション材料に分類されていることでしょう。

一方で、同じ糖分でも茶色にならないものもあります。

透明石けんに大量に入れるグラニュー糖、何年か前に流行ったトレハロースなどは全く色に影響がありません。

★なぜハチミツで手作り石けんに色がつくのか★

この理由をいろいろ調査するうち、ゆりくま、わかっちゃいました。

茶色になる糖とならない糖

それを見分ける方法(成分がわかれば、やってみなくても予測できる)

もうちょっと突っ込めば、たぶん論文書ける内容と思います(笑)

が、学術界には需要がないと思うので、ソーパーさんには充分OKの検証ができたところでブログに大公開です。

1年くらい前、透明石けん講座の中でちょっとお話ししたことがある内容です。

あの時点では文献調査からの仮説でしたが、実証が得られました。

長くなるので細切れでお送りすることになりますが、ご容赦ください。

以下、一部の画像はタップ/クリックすると若干大きい画像が開きます。

ーーー ーーー ーーー ーーー

■□■ 茶色くなる糖とならない糖、実験で確認 ■□■

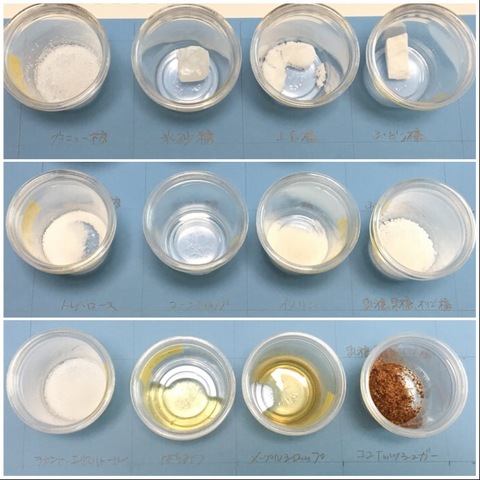

▼検証に使った糖と糖質

・グラニュー糖

・氷砂糖

・上白糖

・ブドウ糖

・トレハロース

・ガムシロップ(異性化糖、果糖ブドウ糖液糖)

※写真中にコーンシロップと書いてあるのはまちがいです

・アガベイヌリン(食物繊維)

・オリゴ糖(商品名 オリゴのおかげ。乳糖と果糖からなるオリゴ糖(乳果オリゴ)と他の糖含む)

・エリスリトール(商品名 ラカント。羅漢果抽出物含む)

・はちみつ

・メープルシロップ

・ココナッツシュガー

(追加)

・果糖

・乳糖

溶かした氷砂糖、もともと液状のガムシロ、ハチミツ、メープルシュガー、もともと茶色いココナッツシュガー 以外は「白い粉」でラベルがなかったらすぐわからなくなります

▼比較方法

1)素材 1.0〜1.5グラムを精製水大さじ1に溶かす(約10%の水溶液)

2)10%のNaOH水溶液を作成する

3)1 の水溶液を2つの容器に分け、片方に10%NaOH水溶液を2ccほど加え、軽く混ぜる

4)2つ並べて経時変化を観察する

▼結果

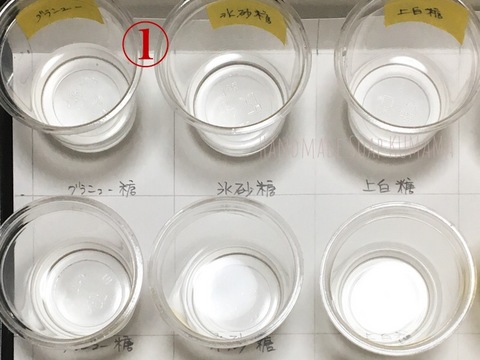

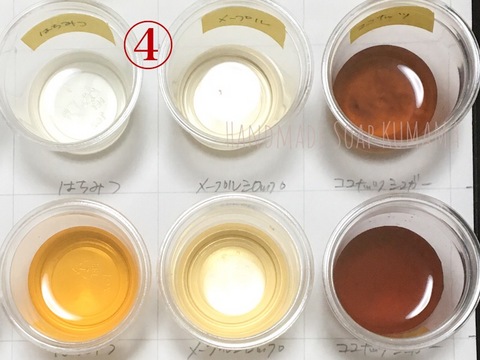

2日後の写真(一覧)

| グラニュー糖 無着色 | 氷砂糖 無着色 | 上白糖 無着色 | ブドウ糖 着色 | トレハロース 無着色 | ガムシロップ 着色 |

| イヌリン ほんのり | オリゴのおかげ 着色 | エリスリトール 無着色 | ハチミツ 着色 | メープルシロップ 着色 | ココナッツシュガー ?? |

写真の上から1段目と2段目、3段目と4段目がペアで、

上(1、3段)が水溶液、(2、4段)が10%NaOHを加えたもの

(追加)上のグループと上下逆 (上段が10%NaOHを加えたもの

果糖と乳糖

拡大写真は記事最下部に掲載

ーー明らかに色がついたもの

・ブドウ糖

・ガムシロップ

・オリゴのおかげ(乳果オリゴ)

・はちみつ

・メープルシロップ

・果糖

・乳糖

ーーほんのり色づいた?

・アガベイヌリン

ーー不明

・ココナッツシュガー (もともと茶色い)

ーーー着色なし

・グラニュー糖

・氷砂糖

・上白糖

・トレハロース

・エリスリトール(ラカント)

▼結果の考察

茶色に着色したものに含まれる糖

・ブドウ糖 = ブドウ糖

・ガムシロップ = ブドウ糖、果糖

・オリゴの力 = 乳果オリゴ糖(乳糖、果糖からなるオリゴ糖)

・はちみつ = ブドウ糖、果糖

・メープルシロップ = 主成分はショ糖だが他にも含む。詳細不明

・果糖 = 果糖

・乳糖 =乳糖

着色しなかったものに含まれる糖

・グラニュー糖 = ショ糖

・氷砂糖 = ショ糖

・上白糖 = ショ糖、ごく微量の転化糖(ブドウ糖、果糖)

・トレハロース = トレハロース

・エリスリトール(ラカント)= エリスリトール、羅漢果抽出物(モグロサイド)

上記の結果から、

・ブドウ糖、果糖、乳糖を含むものは着色し、

・ショ糖が主成分のものとトレハロース、エリスリトールは着色しない

・オリゴのおかげ、イヌリンは混合物なので要考察

ーーー ーーー ーーー

その1 実験編はここまで

次回は その2 解説編です

ストーリーを進める手前、実験から先に紹介していますが、実験からブドウ糖や果糖は着色すると推測したわけではなく、これらは着色するはずという仮説を実験で確認しています。

したがって、実はオリゴのおかげとアガベイヌリンの結果は事前に予測できています。

次回はその理由をご説明します。

「手作り石けんが茶色になる糖の話」の全記事はこちら

(本記事)その1 実験編 https://kumaguma-soap.blog.so-net.ne.jp/2018-08-30

その2 解説編 https://kumaguma-soap.blog.so-net.ne.jp/2018-09-09

その3 おまけ はちみつ編 https://kumaguma-soap.blog.so-net.ne.jp/2018-10-01

その4 おまけ 牛乳編 https://kumaguma-soap.blog.so-net.ne.jp/2018-10-13

拡大写真

FBページ HandmadeSoapくまま FBページ HandmadeSoapくまま |

クリック応援ありがとうございます |

リキッドソープにとろみをつけよう(動画) [├ 用語・材料・化学っぽいこと]

サラサラのリキッドソープは若干使いにくいので、とろみをつけたい派のゆりくまです。

ゆるくとろんとしたとろみがつくゲル化剤を見つけたので、使い方をご紹介します。

先にFBで行ったライブ配信は後追いの再生も合わせて3日で700回以上視聴いただいています。

ご興味のある方が多いみたいで嬉しいです(繰り返し見てくださっている方もいるのかな)

ライブ配信のロングバージョン(約30分)はこちら

https://www.facebook.com/kumamasoap/videos/1933092480046416/

ライブ配信は30分と少し長めだったので、主要部分を7分ほどに切り取ったショートバージョンも作成しました。Youtubeにアップしているのでお時間のない方はそちらもご覧ください。

ショートバージョン(約7分)

レシピや、ショートバージョンで割愛したこと、ライブでも話しきれなかったこともあるので、以下に簡単に整理しておきます

■□■とろみのあるリキッドソープを作ろう■□■

■材料 (できあがり約200mlの目安)

・液体せっけん※1 100ml

・熱湯 ※2 100ml

・濃グリセリン ※3 小さじ1ー2杯

・アルギン酸ナトリウム ※4 小さじ1

■作り方

1)アルギン酸ナトリウムと濃グリセリンをよく混ぜ合わせる

2)液体せっけんに1)を加えてよく混ぜる

3)2)の液体せっけんに熱湯をかき混ぜながら加えて、手応えが出てくるまでよく混ぜ合わせる。

4)数時間放置後に好みのとろみに調整し、好きな容器に移し替えて使用する

着色、着香は3)のタイミングで

■材料の補足

※1 液体せっけん

市販の液体せっけん、手作りのもの、いずれでも可

せっけん濃度や含有している他の成分によってとろみのつき具合が変わってくるので、レシピの分量は若干調整する必要有り。下記のガイドラインに沿っていいところを見つけてください

※2 熱湯

ゲル化剤で濁りが出るので、無理に精製水でなくても良い。

冷水でも作れますが、とろみがつき始めるまでに数時間以上かかります。

ハーブウォーターなど、熱を加えたくない水分の時は、冷たいまま作るのもアリですね。

※3 濃グリセリン

水分含有量の少ない、高純度のグリセリン。メーカーやグレードによりおよそ99〜99.5%以上

いわゆる「植物性グリセリン」や化粧品・食品添加物用途の濃グリセリンを購入してください

日本薬局方のグリセリンは25%ほどの水分を含むので、ゲル化剤の分散には使えません。

※4 アルギン酸ナトリウム

コンブやワカメのとろみ成分。

化粧品や食品用のゲル化剤として、また、カルシウム水溶液と組み合わせて「つまめる水」や「人工イクラ」などの科学工作に使われたりする。

■とろみの調整

せっけん成分の濃度、グリセリンの量、エタノールの有無などでとろみのつき具合が変わります。

上記の分量で一度作ってみて、とろみがつきすぎる、弱すぎる場合は、以下を参考に、次回以降お好みに合わせて調整してください

アルギン酸ナトリウムの場合、以下のような傾向があります

・せっけん成分が多いととろみが少なくなる

・グリセリンはとろみを強化する

・エタノールはとろみを弱める。はじめにエタノールで分散させるととろみがつかない。

・食塩(塩化ナトリウム)が存在するととろみがつかない可能性がある

市販の液体せっけんはせっけん濃度が開示されていません。同じメーカーでも商品によって異なるようです。

上記はミヨシの無添加シリーズの食器洗い用せっけんまたはせっけんシャンプーを使った時にまあまあ良い加減のとろみがつく配合ですが、食器用の方がとろみが強く、シャンプーは弱くなります。

「泡で出てくる」タイプは泡ポンプを壊さないように薄められているので、液体せっけんを150、熱湯を50くらいでも良いかもしれません(温度が低くなるので時間はかかると思います)

自作の液体せっけんの場合、ペーストを希釈している割合で濃さが変わります。ペースト1に対して水1.5〜2 くらいで希釈したもので試してみてください。

また、ペースト作成時にエタノールを使用している場合、とろみが弱くなるかもしれません

食塩を使う作り方のものはとろみがつかない可能性があるので避けましょう

■不具合の対処法

たまに、一晩置いた後に、非常にとろみの強い部分とサラサラの部分に分離してしまうことがあります。

たまになのではっきり原因が特定できませんが、次の方法で均一にすることができます

1)全体を少し温める(40度、お風呂くらいで十分)

2)全量の1割強(上記の200ccのレシピなら20〜30cc)の熱湯を加えてよく混ぜる

要は少し薄めるといいみたいです。

是非お試しください

ーーーーーーーーーーーー

ファンタジーグリセリン(VG)250g【高純度グレード品、透明パウチ仕様】

- 出版社/メーカー: ファンタジー

- メディア: その他

keinz 品質の良いグリセリン 植物性 800g(400g 2本) 純度99.8~99.9% 化粧品材料 keinz正規品 食品添加物基準につき化粧品グレードより純度が高い。日本製

- 出版社/メーカー: 有限会社ケインズ

- メディア: その他

FBページ HandmadeSoapくまま FBページ HandmadeSoapくまま |

クリック応援ありがとうございます |

手作り石けん講座案内 |

FBページ HandmadeSoapくまま FBページ HandmadeSoapくまま |

クリック応援ありがとうございます |